Causes et facteurs de risque

La sclérose en plaques est une maladie complexe dont les causes et les facteurs de risque sont encore en cours d’investigation. Les facteurs environnementaux jouent un rôle significatif, tels que l’exposition aux virus, certains climats et l’insuffisance en vitamine D. Ces éléments peuvent influencer le développement de la sclérose en plaques, bien que leur impact précis reste à déterminer.

En parallèle, la génétique semble également jouer un rôle crucial. Bien qu’il n’existe pas de gène unique responsable, des études ont montré que des antécédents familiaux de la maladie augmentent les risques. Cela suggère que la génétique pourrait prédisposer certains individus à la sclérose en plaques.

A lire en complément : Vivre avec une maladie chronique : Témoignages

Des études récentes s’efforcent de mieux comprendre les causes inconnues de la maladie. Par exemple, des recherches explorent le possible rôle du microbiome intestinal et des facteurs héréditaires complexes. L’avancée de ces études pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement.

Comprendre ces éléments est crucial pour anticiper les risques et développer des interventions efficaces. En combinant connaissances des facteurs environnementaux et avancées en génétique, on progresse vers une compréhension globale de la sclérose en plaques.

Cela peut vous intéresser : Vivre avec une maladie chronique : Témoignages

Définition de la sclérose en plaques

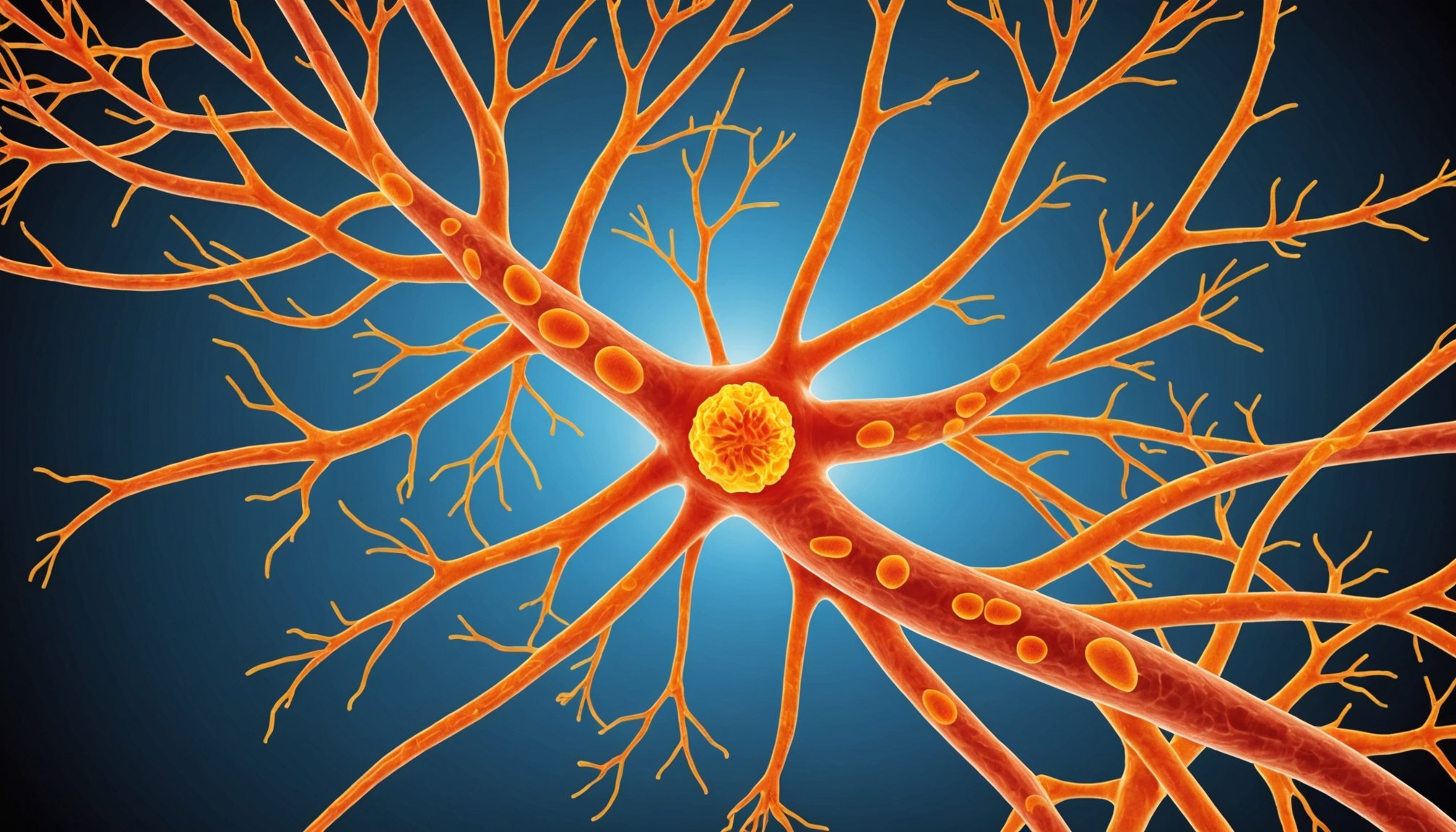

La sclérose en plaques est une maladie neurologique chronique affectant le système nerveux central, en particulier le cerveau et la moelle épinière. Cette condition auto-immune peut provoquer une dégradation progressive de la gaine de myéline, le matériau protecteur entourant les fibres nerveuses.

Types de sclérose en plaques

On distingue principalement trois types de sclérose en plaques :

- Récurrente-rémittente : la plus courante, caractérisée par des poussées suivies de périodes de rémission.

- Progressive primaire : progression lente mais continue de la maladie, sans rémission observée.

- Progressive secondaire : débute par un aspect récurrent-rémittent, évoluant ensuite vers une progression continue.

Impact sur le système nerveux

La démyélinisation entraîne une altération de la transmission des signaux nerveux, causant divers symptômes physiques et cognitifs. Ces symptômes peuvent inclure la fatigue, des troubles visuels, des spasmes musculaires et des problèmes de coordination. Leur variabilité et leur intensité diffèrent d’un individu à l’autre.

Comprendre ces distinctions est essentiel pour ajuster les soins et les traitements. Le diagnostic précoce et le suivi régulier avec des professionnels de santé spécialisés permettent d’adapter les interventions thérapeutiques et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

Symptômes de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques se manifeste par une gamme de symptômes qui varient considérablement d’une personne à l’autre. Parmi les signes les plus fréquents, on retrouve la fatigue, qui touche la majorité des patients. Des troubles visuels tels que la vision double ou floue, ainsi que la perte de vision, sont également communs. Les spasmes musculaires, la faiblesse et les problèmes d’équilibre et de coordination peuvent survenir, influençant la mobilité. Certains ressentent des sensations anormales comme des picotements ou un engourdissement.

Il existe des symptômes moins connus, tels que les troubles cognitifs, l’affaiblissement de la mémoire et la difficulté à se concentrer. Des troubles émotionnels, comme la dépression et l’anxiété, peuvent aussi se manifester. Cette variabilité rend la reconnaissance précoce des symptômes cruciale pour obtenir un diagnostic approprié et instaurer un traitement efficace.

Distinguer ces manifestations dès le début permet d’optimiser la gestion de la maladie et d’adapter les interventions en fonction des besoins individuels. Comprendre cette diversité symptomatique améliore les soins et peut augmenter la qualité de vie des personnes concernées.

Diagnostic de la sclérose en plaques

Le diagnostic de la sclérose en plaques est un processus crucial qui nécessite une approche méthodique pour assurer une identification précise. Les examens médicaux jouent un rôle central, souvent dirigés par un neurologue spécialisé. Parmi les procédures courantes, on trouve l’IRM, qui permet de détecter les lésions caractéristiques du système nerveux central. En complément, les potentiels évoqués mesurent la vitesse de réponse du système nerveux à des stimuli.

L’évaluation par un neurologue est essentielle pour interpréter ces résultats et éliminer d’autres causes possibles. Cela implique des tests de laboratoire pour évaluer les liquides cérébrospinaux, ce qui peut révéler des anomalies spécifiques à la maladie. Les critères diagnostiques sont basés sur les normes médicales reconnues, comme les critères de McDonald, qui précisent les délais et fréquences des symptômes pour confirmer le diagnostic.

Une approche rigoureuse et conforme aux standards maximise les chances de détection précoce. Cette détection, cruciale pour initier un traitement adéquat, peut ralentir la progression de la maladie et améliorer la qualité de vie du patient. Ainsi, une évaluation approfondie par un expert demeure indispensable pour clarifier la présence de la sclérose en plaques.

Options de traitement pour la sclérose en plaques

Le traitement de la sclérose en plaques repose sur une approche personnalisée, conditionnée par la variété et la gravité des symptômes. Les traitements médicamenteux actuels visent essentiellement à réduire l’activité de la maladie, en atténuant les poussées et en ralentissant la progression. On y retrouve des immunomodulateurs, tel que l’interféron bêta, et des immunosuppresseurs, comme le fingolimod, qui agissent en modulant le système immunitaire pour diminuer l’inflammation.

Les thérapies complémentaires jouent également un rôle essentiel dans la gestion des symptômes. La kinésithérapie et l’ergothérapie peuvent, par exemple, aider à améliorer la mobilité et à renforcer les capacités fonctionnelles. Ces approches doivent être adaptées individuellement pour répondre efficacement aux besoins spécifiques des patients.

Un plan de traitement personnalisé est crucial pour maximiser l’efficacité des interventions. Il inclut souvent une combinaison de médicaments et de thérapies complémentaires, décidée en concertation avec une équipe médicale spécialisée.

La recherche continue d’évoluer, proposant des traitements innovants. Une compréhension approfondie des options disponibles favorise une meilleure gestion de la maladie et aide à maintenir un haut niveau de bien-être chez les personnes affectées par la sclérose en plaques.

Conseils de mode de vie pour les personnes atteintes

Bien-être et adaptation sont essentiels pour vivre avec la sclérose en plaques. L’intégration de l’exercice physique régulier est cruciale. Des activités comme la natation ou le yoga peuvent améliorer la mobilité, réduire la fatigue et renforcer le moral. Adapter son environnement domestique simplifie les tâches quotidiennes, favorisant l’autonomie.

L’alimentation joue également un rôle vital dans le soutien au bien-être. Un régime riche en fruits, légumes et acides gras oméga-3 est recommandé. Cela contribue non seulement à la santé générale mais aussi à la gestion des symptômes de la maladie.

La gestion du stress est primordiale, car un stress accru peut exacerber les symptômes. Des pratiques telles que la méditation, la respiration profonde ou des thérapies cognitives aident à gérer les émotions. Participer à des groupes de soutien offre un espace d’échange sur les expériences et les stratégies face à la maladie.

Ces ajustements de mode de vie jouent un rôle déterminant dans l’amélioration de la qualité de vie. En se concentrant sur ces aspects, les patients peuvent mieux gérer les défis quotidiens et vivre de manière plus épanouissante malgré la maladie.

Ressources et soutien

Vivre avec la sclérose en plaques peut être complexe, mais de nombreuses ressources sont à disposition pour accompagner les patients et leurs familles. Les associations jouent un rôle majeur en offrant un espace de partage d’expériences et des aides concrètes. Des groupes de soutien permettent aux participants de se sentir compris et soutenus par des personnes vivant des situations similaires.

En parallèle, les ressources en ligne fournissent une mine d’informations utiles. Des sites spécialisés proposent des conseils pratiques, des articles scientifiques récents, et des forums pour échanger. Les patients peuvent y trouver des publications pertinentes sur les dernières avancées en matière de traitement et de gestion de la maladie.

L’importance de l’éducation et de l’information ne doit pas être sous-estimée. En étant bien informés, les patients et leurs proches peuvent prendre des décisions éclairées sur la gestion de la sclérose en plaques. Être au courant des dernières recherches et des options de prise en charge leur permet de mieux dialoguer avec les professionnels de santé.

Ces ressources et réseaux de soutien sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et renforcer le sentiment de communauté et d’appartenance.